プルタブを集めています。 御協力をお願いします。

プルタブを集めて車椅子を贈る運動を進めていますが、皆さんの日常生活で使用したアルミ缶のプルタブを集めると車椅子を贈ることができます。

皆さんが飲んだ後のアルミ缶のプルタブをカチカチとやって取って頂き、それを貯めて頂ければと思います。

捨てればゴミですが、集めれば役立てることができます。 貯めたものを事務局に持参して頂くか、送って頂ければ幸いです。

昨年は、22キロ集めることができました。 今後とも継続して行きたいと思いますので、御協力よろしくお願い致します。

安全・安心の街づくりのために

彩の国安全・安心事業協会

POWER VALUE SAVER

正規代理店

子ども虐待防止

オレンジリボン運動

当協会は、子ども虐待防止運動を積極的推進します。

従業員募集中

埼玉県内で当協会の会員企業が経営する景品買取所で働ける方を募集しています。

詳細は、当協会事務局まで連絡下さい。

一般社団法人 彩の国安全・安心事業協会

048(642)6638

トリビア(豆知識)

このマーク!!

ハート・プラスマーク

このマークは、「身体内部に障害がある人」を表しています。

外見からは分かりにくい身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方です。

このマークを見たら、内部障害がある方ですので、電車などの優先席に座りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがありますので、内部障害者への御理解と配慮をお願いします。

筆 談 マ ー ク

このマークは、耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。

また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。

耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。

ヘルプマーク

このマークは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

このマークは、聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。表示については、義務となっています。

このマークを見かけたら聴覚に障害がある方にご配慮と御協力をお願いします。

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障害のある障害者のことをいいます。

このマークは、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があること及びオストメイトであることを表しています。

このマークを見かけた場合には、身体内部に障害のある障害者であること及びその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いします。

避難場所

・避難者の生命を保護するための施設、場所です。

・一時的な避難場所であるため、飲料水や食料などの備蓄はされていません。

「緊急避難場所」、「広域避難場所」と呼ばれています。

避 難 所

・災害で住居を失った人などの一時的な生活場所

・飲料水の備蓄やトイレなどがあり「防災倉庫」が併設されています。

・一般的に学校や公民館などの公共施設を使用します。

「収容避難所」、「指定緊急避難所」と呼ばれています。

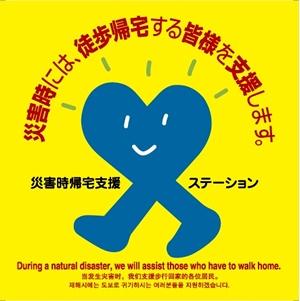

災害時帰宅支援ステーション

東日本大震災から10年が過ぎましたが、未だに多くの方々が行方不明や避難生活をされています。そんな中で、令和3年2月13日に余震と言われている6強の地震が発生しており、日頃から地震に対する備えをしておく必要があります。

このマークは、災害が発生して徒歩で帰宅することになった方たちを支援してくれる災害時帰宅支援ステーションとして位置づけされています。

災害時には、

◎水道水の提供 ◎トイレの使用 ◎ラジオ等で知り得た情報の提供

などの支援してもらえます。

災害に備えて!

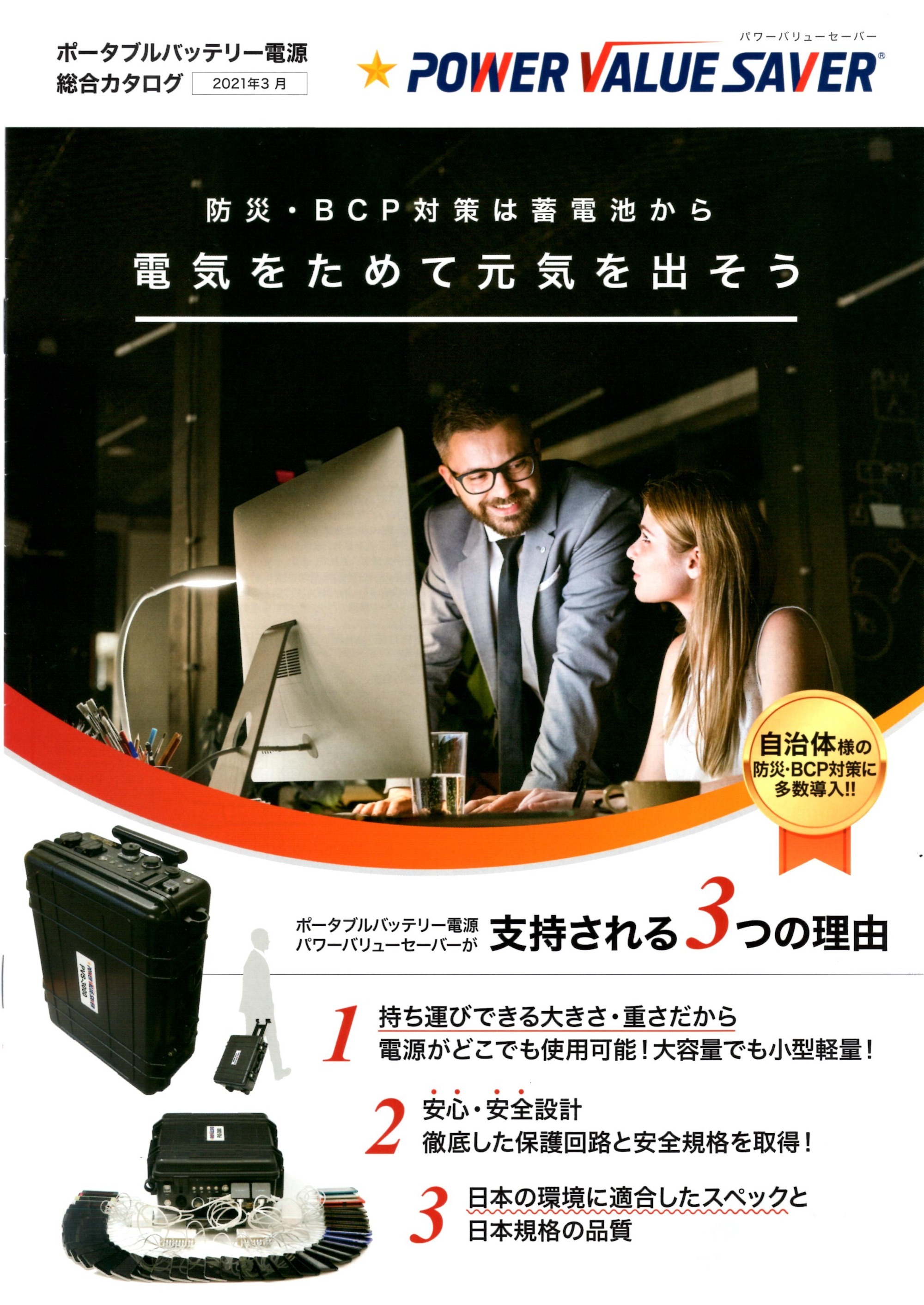

静かで、匂いもなく、安全に電気が使えます。

地震や台風、豪雨災害などが無いことが一番ですが、もし災害が発生した場合の備えは大丈夫ですか?

自治体から個人まで、防災対策用として広く導入されている

POWER VALUE SAVER パワーバリューセーバー

を当協会が正規代理店として取り扱うこととなりました。

災害の備えとして、自治体や警察などでも導入されている実績があり、ソーラパネルが付属されたものや、複数のパネルが取り付けられるものもあり、停電と同時に作動する機能がいざという時に力を発揮します。

スマートフォン40台の同時充電やノートパソコンを220時間以上使用することも可能な機種やソーラーパネルが付属された機種や、軽量小型のPVS-144なら個人でキャンプなどのアウトドア用としても活用できます。

地震や豪雨災害などで長期間電気が使えない時、貴方はどうしますか。静かで、匂いもなく、安全に電気が使えます。

災害の発生がないことを願っていますが、「もしも」の時に自分自身でしっかり備えをしておく必要があると思います。

当協会までご連絡下さい。☎048(642)6638

その他

エスカレーターを駆け上がったり、歩いたりしないで!!

埼玉県で、「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が令和3年10月1日に施行されました。

この条例は、エスカレーターでの事故を防ぐために駆け上がったり、歩いたせずに立ち止まった状態での利用を義務付けた全国初の条例です。エスカレーターの安全基準は、立ち止まった状態での利用を前提としているとのことです。

2018年から2019年に発生したエスカレーターでの事故は1550件になるそうです。

これからは事故を起こさないためにも、エスカレーターでは立ち止まって利用しましょう。

タンデム自転車が公道を

(令和3年7月1日から)

埼玉県道路交通法施行細則で規定するタンデム自転車とは、2輪又は3輪で、2 人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をい います。

タンデム自転車は歩道は通行できない他、通行禁止や一方通行などに付帯する「自転車を除く」は普通自転車を指すため、タンデム自転車は規制に従う必要があります。

スクー

ルゾーンなどの「自転車及び歩行者専用」の規制も「普通自転車」を指すため、

タンデム自転車は通行できません。

通行できるのは

・車道の左側端(矢羽根標示の部分も可)

・自転車道

・路側帯(歩行者の通行妨げる場合、歩行者専用路側帯を除く)

横断歩道は手を上げて!!!

交通マナーをまとめた「交通の方法に関する教則」が43年ぶりに改正され、横断歩道では手上げ横断が復活しました。

1972年に教則ができた際には「手上げ横断」が定められていましたが、1978年の改正で削除されていました。

横断歩道を親子で横断中に暴走車両にはねられて多くの死傷者が出るなど、交通事故死亡者の中で歩行者の占める割合が高く、横断歩行者妨害の摘発数も増加しているようです。

横断歩道では、しっかり手を上げて横断の意思を明確に示し、自分の目で左右の安全を確認することが大切です。

高齢ドライバーの皆さん!

最近、ブロック塀に擦ったり、ブレーキのタイミングがあわなかったりしていませんか、そうした小さな事故などが大きな事故の前兆かもしてません。

少しでも自分の運転に不安を感じたら、運転免許証の自主返納を考えてみて下さい。令和2年度に運転免許証を自主返納した高齢者は約3万5千人です。

運転免許証を自主返納した高齢者(原則として65歳以上)の方への生活支援策として「シルバー・サポーター制度」協賛事業所のロゴマークやポスターが提示してあるお店や施設で「運転経歴証明書」を提示すると、タクシー料金や飲食代の割引などの特典が受けられます。

「運転免許の自主返納」「運転経歴証明書」に関するお問い合わせ先

○ 県内の各警察署 又は

〇 埼玉県警察運転免許センター運転免許課

電話番号 : 048-543-2001(代) 平日の8:30~17:15

全死者の約6割りを高齢者が占めています。

埼玉県によりますと、埼玉県では高齢者が関係する交通死亡事故が多発しており、令和2年12月以降、全死者の約6割を高齢者が閉めています。

◎死者の約8割が歩行中 ◎歩行者の約7割が道路横断中に発生

1 高齢者も手を上げたり、差し出すなどのハンドサインをしてドライバーに横断する意思を明確にしましょう。

2 安全を確認してから横断しましょう。

3 横断中も周囲の安全を確認しましょう。

車を運転中に子供や高齢者を見たら動静を確認して安全運転をお願いします。

エスカレーターは「歩かずに」埼玉県で全国初の条例か

埼玉県議会では、立ち止まった状態でエスカレーターを利用することを定めた「県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例案」が3月26日に可決される見通しとのことです。可決されれば全国初の条例となるようで、周知期間を経て10月1日に施行される予定だそうです。

左側1列に並んで乗るよりは、2人で並んで立った方が効率的ですよね。歩いたところで、そんなに時間短縮にはならないし、危険性を考えると立ち止まってしっかりベルトを持った方が安全ですよね。

◎ 駐車中に用事が発炎筒をさわっているうちに発火させ、車に燃え移り全焼する事故がありました。お子さまが誤って発炎筒を使用した場合、やけどなどで負傷したり、車に燃え移り火災が発生したりするおそれがあり大変危険ですので、くれぐれもお子さまがさわることのないようにご注意ください。

◎ お子さまには、絶対にさわらせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあります。

◎ 発炎筒を使用する際は、必ず車外で点火してください。また、使用中は、顔や体に近づけないでください。やけどなどで重大な障害を受けるおそれがあります。

◎ 火気を使用しないLEDを用いた非常信号用具も発炎筒の代わりに使用することができます。